Construction d'un dessin

CIAP Vassivière

2021

Avec

Brune Paloma

Résidence, CIAP Vassivière

Recherche sur l’histoire constructive du centre d’art d’Aldo Rossi et Xavier Fabre

Maison de l’architecture du Limousin

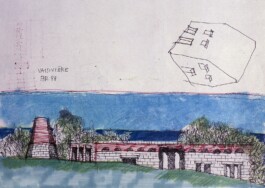

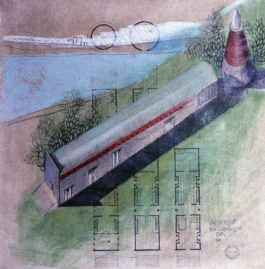

Le Centre d’art de Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre constitue un point d’entrée dans une région, tout en permettant de s’en éloigner, pour évoquer le territoire plus large convoqué par le récit de de la construction d’un bâtiment.

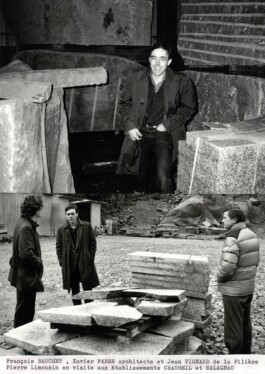

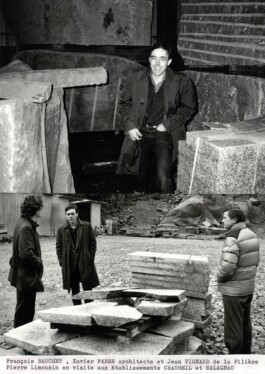

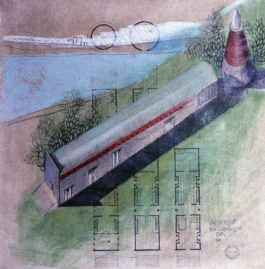

Au fil d’une « déconstruction » virtuelle méthodique, élément par élément, matériau par matériau du grand vaisseau et de son phare, nous essayons de mesurer l’étendue du territoire auquel l’édifice appartient, son « aire constructive ». Entre relecture des archives, rencontres et explorations de terrain, l’enquête permet de révéler l’organisation de différentes filières, la variété des modes d’exploitation des ressources et des types d’entreprises impliquées avec en toile de fond le contexte politique et social de l’époque. Si le granit, la « pierre de pays », incarne le local – sa valorisation sur l’île précède la création du centre d’art à travers un symposium de sculptures – la provenance des autres matériaux (brique, bois, béton...) est plus lointaine. L’histoire de la construction est une histoire de déplacements de matière. L’enjeu de la généalogie constructive du bâtiment est donc d’appréhender la perméabilité d’un espace géographique à des formes architecturales et des matériaux plus ou moins « exogènes ». Quels sont les ressources, éléments, techniques spécifiques à tel territoire, à telle région naturelle (si cette notion a encore un sens) ? Lesquels s’affranchissent plus facilement de toute limite ? Si le matériau employé ne provient pas directement du contexte proche, pour quelles raisons et par quels moyens est-il arrivé là ? Comment cerner en outre les contours du « local » et par opposition ce qui relève de « l’ailleurs » : limites géographiques (massifs, cours d’eau, bassins versants), administratives (cantonales, départementales, régionales), culturelles (pays limousin, pays occitan), durée et mode de transport ? Nous avons pu jusque-là circonscrire une aire comprise dans le quart Sud Ouest de la France, délimitée par Clermont-Ferrand à l’Est, Angoulême à l’Ouest et Castelnaudary au Sud. Trente ans après, il est donc possible de retrouver certains acteurs du projet : entreprises, artisans, ingénieurs, architectes, associations et pouvoirs publics. Suivant une logique de tuilage, les discussions ouvrent les recherches sur d’autres lieux qui complètent le tableau esquissé… Ce laps de temps permet néanmoins plus difficilement de préciser la provenance d’une partie de la matière première, qu’il s’agisse de l’acier ou encore du bois, des poutres lamellées-collées, données qui étendraient vraisemblablement encore « l’aire constructive » du bâtiment. En filigrane, cette analyse rétrospective rend perceptible les dynamiques et mécanismes d’évolution des différentes filières : fermeture d’entreprises sans repreneurs, croissance et dépôt de bilan, retraites d’artisans, absorption par de plus gros groupes, abandon puis renaturation des sites d’extraction... Vaste constat entre permanences, adaptations et disparitions. Au cours des visites, de nombreux matériaux ont été mis au jour, donnant lieu à des expérimentations directes à partir de ceux-ci, des mises en place. Ils sont employés parce qu’ils sont en attente, disponibles, sans affectation : rebuts ou ressources. Les mises en place ne sont pas des fragments d’architectures, mais plutôt des architectures faites de fragments mis en tension.

Construction d'un dessin

CIAP Vassivière

2021

Avec

Brune Paloma

Résidence, CIAP Vassivière

Recherche sur l’histoire constructive du centre d’art d’Aldo Rossi et Xavier Fabre

Maison de l’architecture du Limousin

Le Centre d’art de Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre constitue un point d’entrée dans une région, tout en permettant de s’en éloigner, pour évoquer le territoire plus large convoqué par le récit de de la construction d’un bâtiment.

Au fil d’une « déconstruction » virtuelle méthodique, élément par élément, matériau par matériau du grand vaisseau et de son phare, nous essayons de mesurer l’étendue du territoire auquel l’édifice appartient, son « aire constructive ». Entre relecture des archives, rencontres et explorations de terrain, l’enquête permet de révéler l’organisation de différentes filières, la variété des modes d’exploitation des ressources et des types d’entreprises impliquées avec en toile de fond le contexte politique et social de l’époque. Si le granit, la « pierre de pays », incarne le local – sa valorisation sur l’île précède la création du centre d’art à travers un symposium de sculptures – la provenance des autres matériaux (brique, bois, béton...) est plus lointaine. L’histoire de la construction est une histoire de déplacements de matière. L’enjeu de la généalogie constructive du bâtiment est donc d’appréhender la perméabilité d’un espace géographique à des formes architecturales et des matériaux plus ou moins « exogènes ». Quels sont les ressources, éléments, techniques spécifiques à tel territoire, à telle région naturelle (si cette notion a encore un sens) ? Lesquels s’affranchissent plus facilement de toute limite ? Si le matériau employé ne provient pas directement du contexte proche, pour quelles raisons et par quels moyens est-il arrivé là ? Comment cerner en outre les contours du « local » et par opposition ce qui relève de « l’ailleurs » : limites géographiques (massifs, cours d’eau, bassins versants), administratives (cantonales, départementales, régionales), culturelles (pays limousin, pays occitan), durée et mode de transport ? Nous avons pu jusque-là circonscrire une aire comprise dans le quart Sud Ouest de la France, délimitée par Clermont-Ferrand à l’Est, Angoulême à l’Ouest et Castelnaudary au Sud. Trente ans après, il est donc possible de retrouver certains acteurs du projet : entreprises, artisans, ingénieurs, architectes, associations et pouvoirs publics. Suivant une logique de tuilage, les discussions ouvrent les recherches sur d’autres lieux qui complètent le tableau esquissé… Ce laps de temps permet néanmoins plus difficilement de préciser la provenance d’une partie de la matière première, qu’il s’agisse de l’acier ou encore du bois, des poutres lamellées-collées, données qui étendraient vraisemblablement encore « l’aire constructive » du bâtiment. En filigrane, cette analyse rétrospective rend perceptible les dynamiques et mécanismes d’évolution des différentes filières : fermeture d’entreprises sans repreneurs, croissance et dépôt de bilan, retraites d’artisans, absorption par de plus gros groupes, abandon puis renaturation des sites d’extraction... Vaste constat entre permanences, adaptations et disparitions. Au cours des visites, de nombreux matériaux ont été mis au jour, donnant lieu à des expérimentations directes à partir de ceux-ci, des mises en place. Ils sont employés parce qu’ils sont en attente, disponibles, sans affectation : rebuts ou ressources. Les mises en place ne sont pas des fragments d’architectures, mais plutôt des architectures faites de fragments mis en tension.